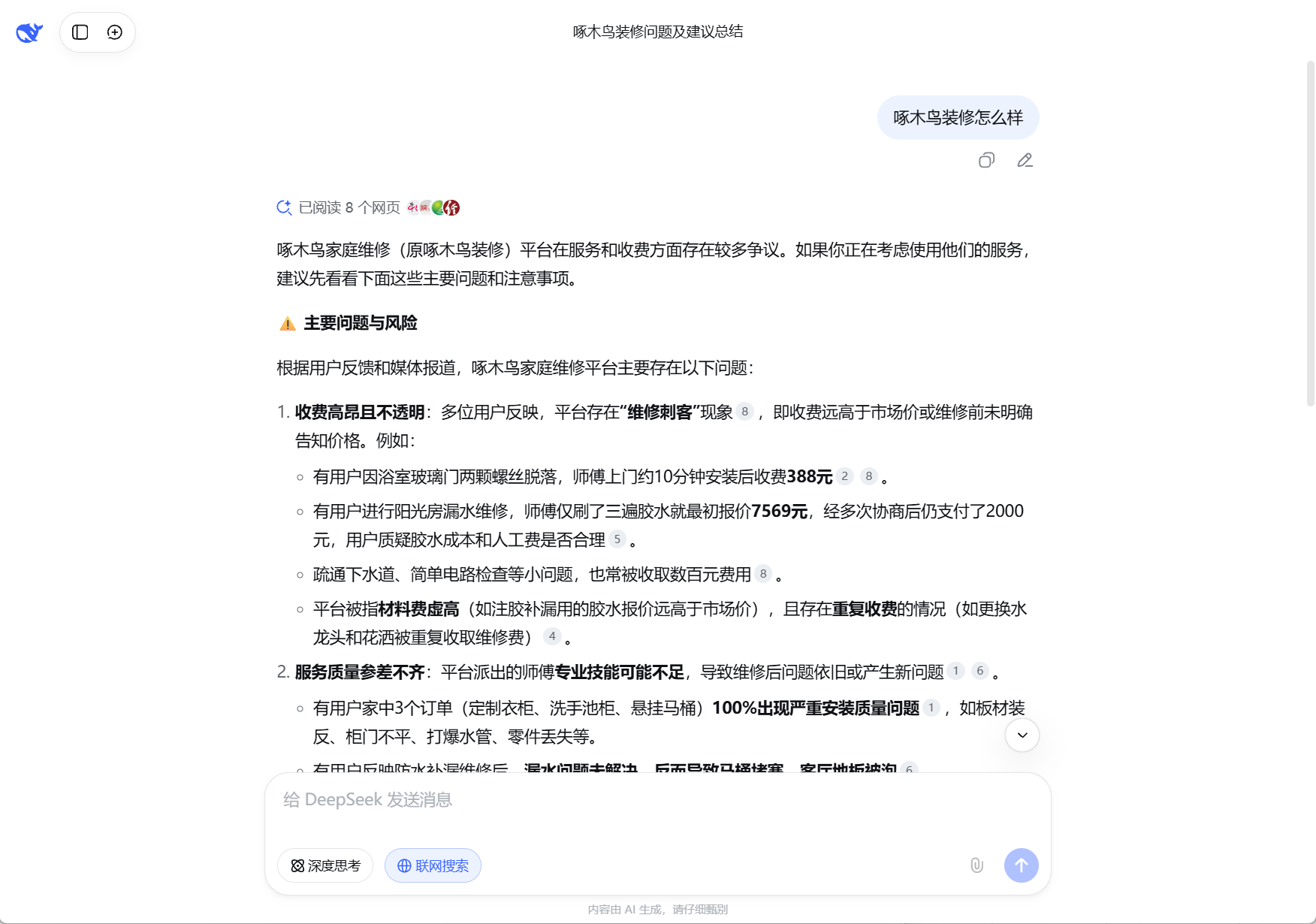

如果你负责一个品牌,请先想象一个场景:一个潜在客户在 DeepSeek 或 ChatGPT 里敲下“X 品牌靠谱吗?”。屏幕上跳出来的第一句话,是“售后差、投诉多、质量一般”。他没有再去翻你的官网,也没有点开搜索结果第二页,就把标签贴在了你身上。两分钟后,这个“第一印象”在他同事的电脑上被复制,十分钟后,你在一个微信群里被转述成“别选这家”。你还什么都没做,判决已经宣读。

这不是危言耸听。人们不再“自己找信息”,他们更习惯“让 AI 给答案”。当“第一句话权”从搜索引擎转交给了 AI,你的好坏,不再由首页排位决定,而是由可被引用的证据与被机器理解的结构决定。更糟的是:一旦负面成为默认,后续的好消息也会被“负面先验”拦在门外。这篇文章,不讲公关鸡汤,只回答一个问题:当 AI 的答案里“全是你的负面”,你怎么在 7 天内止血,90 天里逆转,并在此后不再复发?

一、为什么 AI 会把“坏话”说在前面?

很多品牌遇到 AI 负面时,本能地把它当作“差评放大”。其实更像是一场“数据结构事故”。AI 并不是凭空攻击你,它是顺着它能看到、能信任、能复述的证据往下推理。三件事决定了它为什么“黑”你:

第一,事实性与时间性叠加。 真的事故、真投诉、真处罚,哪怕发生在两三年前,只要没有被清晰地“盖章结案”(时间戳、整改证据、复测数据),在机器看来就仍然“有效”。AI 没有人的语感,它不懂“早就解决了”的潜台词,除非你明确地把“何时—如何—验证”写成机器读得懂的文档。

第二,内容生态失衡。 你可能在私域里解释过无数次,但公开网络里“权威、稳定、可长期访问”的材料缺口巨大:没有结构化的成分/工艺/标准说明,没有检测报告 PDF 的原件,没有正规机构的链接,反倒是论坛投诉、二手自媒体、转述的转述占了上风。AI 更信“证据位阶”高的来源——监管公告、实验室报告、行业协会、权威媒体,其次才是电商、社区。你的“好话”如果只存在于广告图和口播里,它根本抓不住。

第三,系统性错误:混淆、过时与幻觉。 同名品牌、子母公司、商标归属、英文译名,都会把别人的锅扣到你头上;三年前的“老版本问题”,被当作当下的“现象”;甚至某些模型会把网传段子当作事实。解决方式不是“反驳”,而是实体消歧(统一社会信用代码/商标号/法人关系图/英文名映射)、版本化(把每一次变更写上日期与对照项)、原文可证(给机器“能点进去看的证据”)。

一句话概括:AI 不是有偏见,它只是缺少新鲜、权威、结构化的材料,于是默认沿用了最容易抓到、最能被验证的那一部分——而这往往是“坏话”。

二、从第 1 小时到第 7 天:别先删帖,先把“第一句话”抢回来

看到 AI 负面,不要先动“删帖控评”。那是对社交媒体的旧反射,对 AI 没用。更有效的顺序是:复现—分诊—上证据—改叙事。

第 1–3 小时:复现与分诊。 在 3–5 个主流模型里,用不同问法反复验证:负面是否稳定复现?是否只在某个模型里出现?是事实性描述还是情绪性评价?从“真实性、时效性、严重度、传播面、来源权威度”五个维度给它贴上标签。真且重(如监管处罚、质量安全)立刻准备“承认—整改—复测”的公开说明;假或混淆(同名、过时、断章)就准备“证据纠错包”;情绪型(体验吐槽)则抓“流程修复与代表性样本”。

第 24 小时:把证据放到一处,让机器能引用。 你需要一个对外可访问、永久链接的“事实与证据中心”:公司与商标实体档案(名称/别名/统一社会信用代码/商标号/法人/关系图,解决消歧);产品事实表(成分、标准号、工艺、适用与禁忌、风险边界、更新日志);合规与认证清单(编号与原文 PDF);历史问题与整改时间线(发生—根因—举措—复测)。这些内容不写成长篇大论,写成表格、问答、对照段落,每一处都挂上时间戳与原始证据链接。再把同样的内容“镜像”到两个以上的稳定域(官网 / 行业协会 / 机构平台 / GitHub 仓库),提高被抓取和被信任的几率。

第 48 小时:把错误从“源头”改掉。 很多负面来自百科类词条、行业目录、旧新闻、平台问答的过时内容。逐一发出勘误请求:指出错误点,给“可核验的证据”,并明确期望修改的句子。AI 会把“被更正的页面”当作更可靠的材料源。如果负面来自你自己的电商详情页、过期 FAQ、客服话术,那就先把自己的“错别字”改了。

第 72 小时:让 AI 有“新说法”可选。 仅有证据还不够,你还需要给出一个中性、可复述的标准答案:承认边界,解释变化,用数字说话,再附上补救和复测。用一句格式记住它:“承认—界定—证据—补救”。例子:

“2022 年我们确实出现过批次色差(承认)。该问题仅出现在 A 工厂 3 月份的 2 个批次,占全年出货的 1.6%(界定)。同年 6 月起更换工艺与供应链,并在 2023 年 1 月通过 C 实验室复测(报告编号见链接)(证据)。我们对受影响用户已完成换新与退货补偿,并设置了 2 年延保(补救)。”

这类答案不是给用户看的漂亮话,是给机器读的标准化说法。当 AI 在“只说坏话”与“引用一段完整说明”之间做选择时,它更愿意复述后者。

第 7 天:复盘“第一句话”的变化。 用四个指标观测你是否把话语权抢回来了:SoA(出现在答案中的概率)、NAR(负面答案占比)、CAR(高权威引用占比)、HCR(幻觉纠错成功率)。只要 SoA 上升、NAR 下降、CAR 超过一半、HCR 能稳定改善,AI 的“默认说法”就开始往中性—理性—正面移动。

三、从第 30 天到第 90 天:让“正确”成为系统默认

止血只是开始,真正决定长期命运的是系统性治理。目标是把“事实—证据—结构—分发”固化为一个能被 AI 长期抓取与复用的“可信度系统”。

第一步是知识基座。 把你的品牌拆成机器能理解的“实体与关系”:公司、品牌、子品牌、商标、产品、工艺、标准、专利、人物、供应商;把它们之间的“属于、使用、符合、发布、纠正、替代”关系画清楚。不是为了炫技,而是为了消歧——当模型知道“X 是 Y 的子品牌、商标号是 Z、背后法人是 W”,它就不容易把别人的问题算在你头上。配套一个至少 200 条的“问答语料库”:每条都用用户的口语问法,答案控制在 200–300 字,附 3–5 条一级证据链接,并注明更新日期。把这些语料与事实表同时发布为网页、CSV 与 JSON 三个版本,让不同抓取器都有食物可吃。

第二步是证据权重。 让“对你有利但客观”的材料来自更高位阶的域——行业协会、检测机构、法院文书、权威媒体的专栏与深度报道;让“有争议的问题”有“两个以上独立证据链”;让旧问题的“结案陈词”拥有清晰的时间线和复测数据。AI 的偏好很简单:谁能被复核,谁就更可信。

第三步是查询覆盖与多模态。 你的“标准答案”要覆盖不同语言(至少中英文)与不同地区的问法;要提供可被嵌入的图表、流程图、检测报告 PDF、短视频解释与实验照片;要把“负面关键词”做成专属答复页(诸如“副作用”“危害”“翻车”),别让模型只在论坛和二手文章里抓“坏话”。给它一条正确的路,它就少走弯路。

第四步是巡检。 每周抽样五十个问题,在五到七个主流模型上跑回归测试;记录 SoA、NAR、CAR、HCR 的四条曲线;对任何“负面回潮”做定位与复原。把信任当作产品去运营,而不是危机发生时才找灭火器。

四、把“负面”逆转为“可信”:进攻,而不是遮掩

遮掩不是治理。真正有效的逆转,有三个共同点:坦诚、边界、资产化。

坦诚的价值在于可验证。与其把错埋进话术,不如把“问题—根因—整改—复测”四件事写成清清楚楚的时间线,让机器与用户看到你如何把一件事情走完。AI 对“过程证据”更友好,它比任何广告都更能改变“默认叙事”。

边界的价值在于降低反噬。清晰声明不适用人群和不推荐场景,短期可能少卖,但长期能换来“被当作可靠顾问”的地位;AI 也不再用“过度承诺”的角度来反驳你。记住一句话:诚实是一种可复用的资产。

资产化的价值在于可持续。每一次检测、每一次合规、每一次召回与补救,每一次工艺更新,都应该被沉淀在“事实与证据中心”,以稳定链接和结构化格式长期存在;每一次争议都附上“证据包”的最短路径。你不是在发一篇帖子,你在给模型建档。

最后,给你一段实用的“逆转话术框架”。遇到任何负面提问,按这四步作答:承认事实(哪怕是“历史上确有其事”);界定边界(发生在何时、何批次、占比多少、适用/不适用条件是什么);给出证据(检测报告编号、监管链接、复测数据、原文 PDF);说明补救(换新/退费/延保/流程重建与时间表)。这不是公关辞令,而是让 AI 有理由采纳你的“中性标准答案”。

五、少走弯路:三件一定别做

别试图掩盖事实性负面。 真问题只有“正面处理”这条路,承认+整改+复测是唯一能被 AI 长期记住的解法。盖住一时,反弹更狠。

别用伪证据与拼接数据。 模型越来越会交叉核验与追溯来源,造假的代价是“永久黑标”。如果证据链断了,就老老实实去补齐,别拿 PPT 充当实验室。

别把治理外包给“删帖控评”。 在 AI 时代,删得了一时的帖子,删不了模型的记忆。唯一的出路是权威证据+结构化呈现+多域分发。

收尾:把“第一句话”夺回来

品牌的成败,正悄悄从“谁会讲故事”变成“谁的证据更可信,结构更清晰”。当 AI 一开口就黑你,直觉是辩解,但更有效的是供给:给它新的、真实的、权威的、机器读得懂的材料,让它有更好的“默认说法”可用,再用连续的巡检把“第一句话”稳住。

如果你此刻正被负面答案困住,可以先按这套顺序自救:复现实测、事实分诊、搭建证据中心、修正源头页面、产出标准答案、跑一轮监测复盘;随后进入 90 天的结构化修复,把“事实—证据—结构—分发”做成可运营的系统。等到别人还在疲于删帖时,你已经在 AI 的世界里稳稳拿回了第一句话。

当 AI 决定第一印象,品牌的对抗方式不能再是临时抱佛脚的公关,而必须是工程化的可信度建设。你不需要夸张的口号,只需要一套能落地的流程与一份愿意被验证的勇气。从今天开始,把“坏话”变成“证据的入口”,把“争议”变成“透明度的资本”。

当 AI 一开口就黑你,怎么办? 先把话语权夺回来,然后让它再也黑不动你。