还以为AI只会写文案、翻译资料?-它已经开始带货了。

想象一个日常场景:你在GPT里敲一句——“预算300块,买什么耳机好?”

几秒钟后,它不仅告诉你型号,还顺手帮你排好顺序,把优缺点一一总结。最后再补一句,“如果你喜欢听人声,推荐A;如果更在乎便携,选C。”

没有花哨的促销词,没有直播间的气氛渲染,但你会发现,它的推荐清晰、直接、贴合需求,甚至比翻半天网页还高效。

这就是AI在带货——安静,却精准。

当越来越多人习惯向GPT提问,消费的第一步就被它拿走了。

所以问题不再是“AI能不能带货”,而是“它就是未来带货的方式”。

一、AI的真实野心:从问答到交易

很多人还停留在“AI就是个问答助手”的想法。但带货这件事,才是AI最诱人的商业入口。

过去,AI只是回答问题;现在,它已经在尝试把“回答”变成“交易入口”。当它能推荐商品,甚至给出购买路径的时候,它就不再是信息工具,而是消费入口。

这里有三个潜在模式:

第一,佣金模式。和小红书、知乎带货一样,只要有人通过AI的推荐下单,它就能分成。

第二,合作模式。品牌方付费,把资料喂给AI,让AI在回答时更容易引用它。

第三,自营模式。未来完全可能出现“AI内置商城”,问一个问题,答案就是它的货架。

听上去是不是有点熟悉?对,这就是电商平台和直播间几十年来玩的老套路,只不过换了个更高级的入口。

二、为什么AI带货,杀伤力比传统方式更强?

别以为AI带货就是换个马甲,它和传统主播、电商搜索,完全是三个物种。

- 主播带货靠情绪。李佳琦能一晚上卖空几百万件,是因为“冲动+限时+人设”。可你冷静下来,未必真觉得划算。

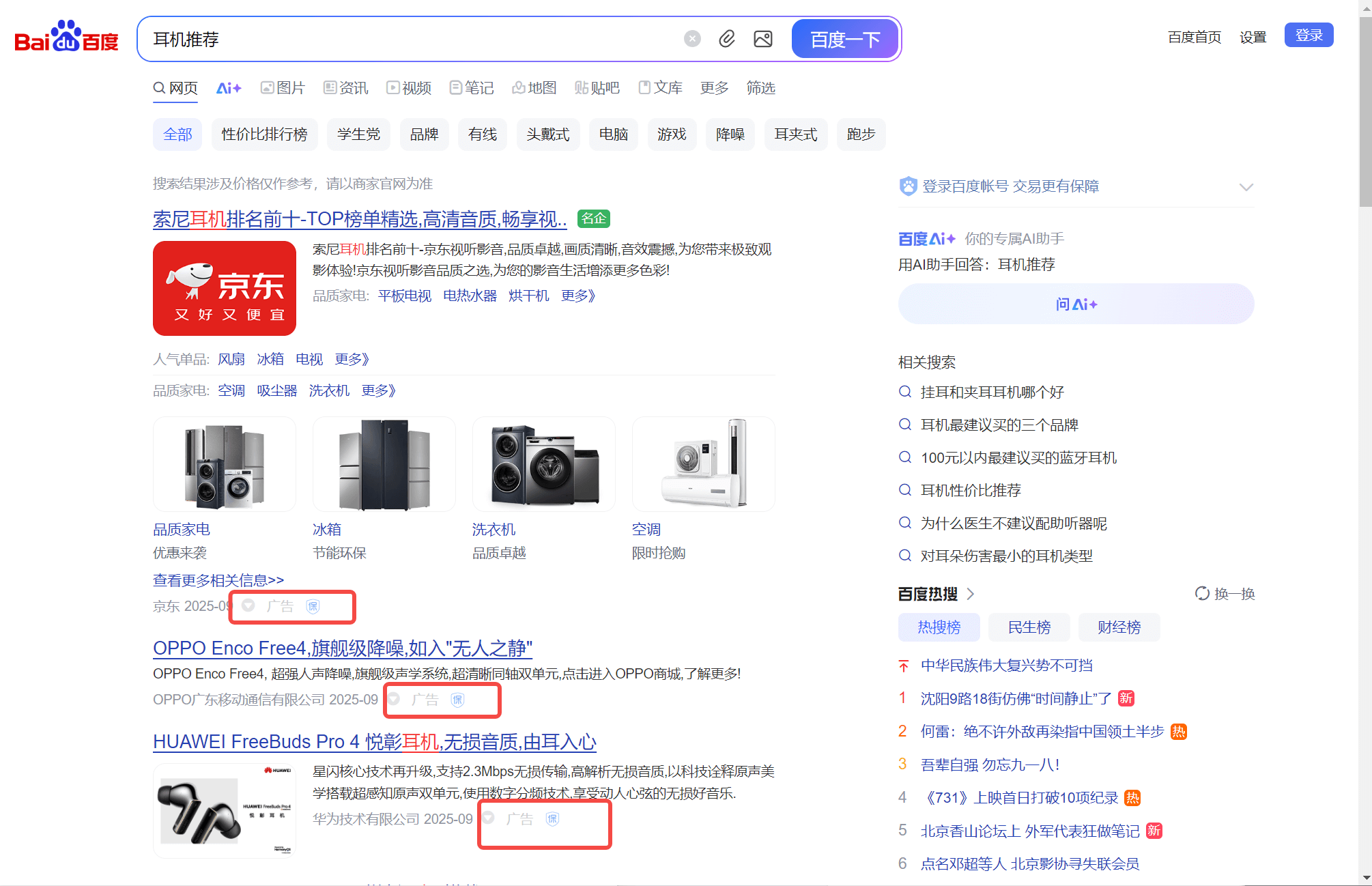

- 搜索带货靠筛选。电商平台的搜索栏,本质上是广告入口。谁砸钱多,谁排前面。但你得自己翻页,费时费力。

- AI带货靠“信任感”。这才是杀手锏.

试问,你对主播天生有防备,总怀疑他拿佣金;但对AI呢?你反而觉得它是个“中立裁判”。AI给出的答案,不是煽动,而是分析:优缺点、对比、适用人群。越理性,你越容易信。

这是一种危险的错觉:AI并不一定完全中立,但用户却天然相信它。

三、新品牌的机会:弯道超车

这也是为什么,我一直觉得新品牌应该笑了。AI带货的逻辑,和传统电商完全不同。

- 低门槛切入

AI不会因为你预算少就把你淹没。它看的是信息完整度。谁能把产品资料、用户评价、卖点,整理得清晰,谁就更容易被引用。 - 小而美的突破口

大品牌习惯打“爆品”,但它们覆盖不了长尾需求。比如“适合办公桌的解压小物”,“适合独居女生的半瓶葡萄酒”,这些细分场景往往是小品牌的机会。AI遇到这类问题,很可能默认引用小品牌。 - 天然对 AI 友好

小品牌灵活,迭代快。今天有新品,明天就能生成资料上传。大品牌要走审批、要过关卡,等它动起来,机会可能早没了。

所以别怕自己小,AI恰恰是“小而美”的机会放大器。

四、老品牌的危机:统治权正在松动

如果我是一个老品牌负责人,看到这里估计会冷汗直冒。

过去的护城河是广告预算和渠道资源。但在AI带货面前,这些都不再是核心优势。

更可怕的是:如果你不主动喂养AI,它就会引用别人写的东西。

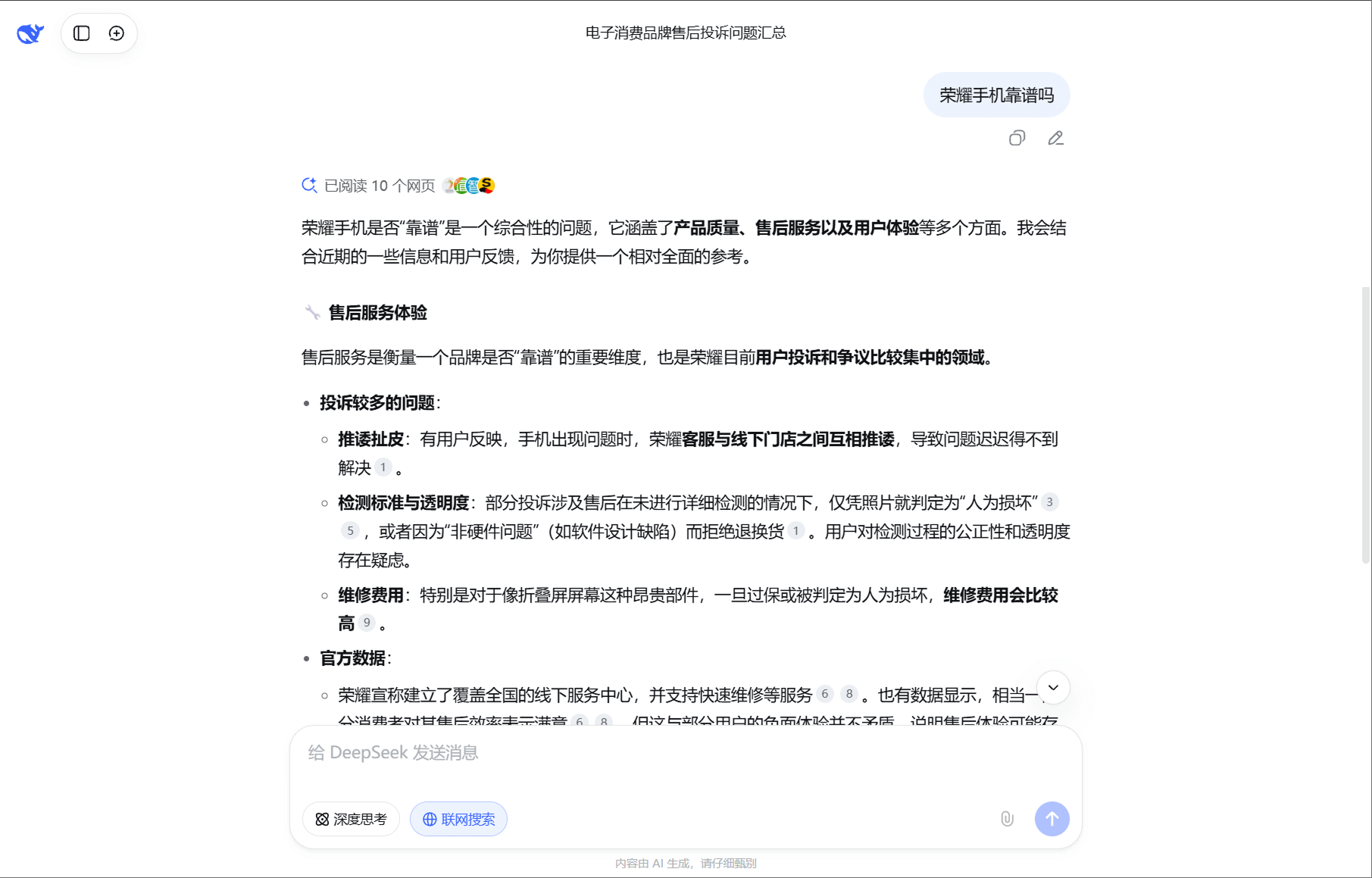

有人问“XX品牌靠谱吗”,AI第一句话可能是:“售后差,投诉多。”——这比黑公关还致命,因为它来自一个你无法反驳的“权威”。

老品牌的危机,不在于有人骂,而在于被AI“默认遗忘”。当一个用户在GPT里搜不到你,或者搜到的只是过时信息,那才是真正的灭顶之灾。

五、未来趋势:谁能赢下“第一句话权”?

AI带货的未来,几乎可以确定有三条路径:

- AI成为新带货王

随着用户习惯转移,越来越多人直接问AI,而不是去逛电商平台。入口一旦改变,整个格局都会洗牌。 - GEO成品牌新战场

SEO时代,拼的是百度/谷歌第一页。GEO时代,拼的是AI回答的第一句话。品牌必须学会提供结构化、可信的证据,否则AI没理由引用你。 - 人+AI的双轨带货

别以为主播会消失。未来很可能是“双剑合璧”:主播制造情绪,AI做理性补刀。一个煽动冲动消费,一个消除购买疑虑。组合拳,效果更猛。

结尾:带货的权力,正在被改写

未来最强带货王,不是李佳琦,而是ChatGPT。

真正关键的问题,不是“AI会不会带货”,而是“当AI开口的第一句话时,你的品牌会被怎么定义”。

一句“用户好评多,性价比高”,你可能瞬间涨粉涨销量;一句“售后差,投诉多”,你可能立刻丢掉市场。

AI带货时代,拼的不是谁广告投得多,而是谁能让AI引用你。证据要真实、结构要清晰、数据要可信。因为最终决定你生死的,不是消费者的耐心,而是AI开口的那句话。

抢到“第一句话权”,才是未来品牌的生存之道。