你有没有发现,过去一年

“搜一堆链接”这件事,正悄悄变成“问一句答案”?我身边做品牌的朋友,开会时问的问题变了:以前是“我们怎么上首页”,现在是“为什么 ChatGPT/Perplexity 里不提我们”。一句话,入口变了,战场也跟着搬家了。我先把结论放在最前:

SEO 抢位置,GEO 抢“第一句话”。

当用户把问题交给 AI,TA 不再愿意点十个蓝色链接找答案,而是期待一个“像有经验的朋友那样”的汇总判断。谁让 AI 愿意在第一句话里提到谁,谁就赢。这个游戏,和你我熟悉的 SEO 不是同一套打法——它要的不是“关键词堆叠+外链”,而是证据链、结构化、可采纳。Search Engine Land 对此有个很干脆的定义:GEO 是让你的内容能在 ChatGPT、Perplexity、Gemini、Copilot、Google AI Overviews 等生成式搜索里被看到的优化方法。

一、入口变了:从“点链接”到“听判断”

移动互联网让“信息分发”变成算法推荐;生成式 AI 则把“信息检索”变成意见生成。注意,是“意见”,不是“摘抄”。

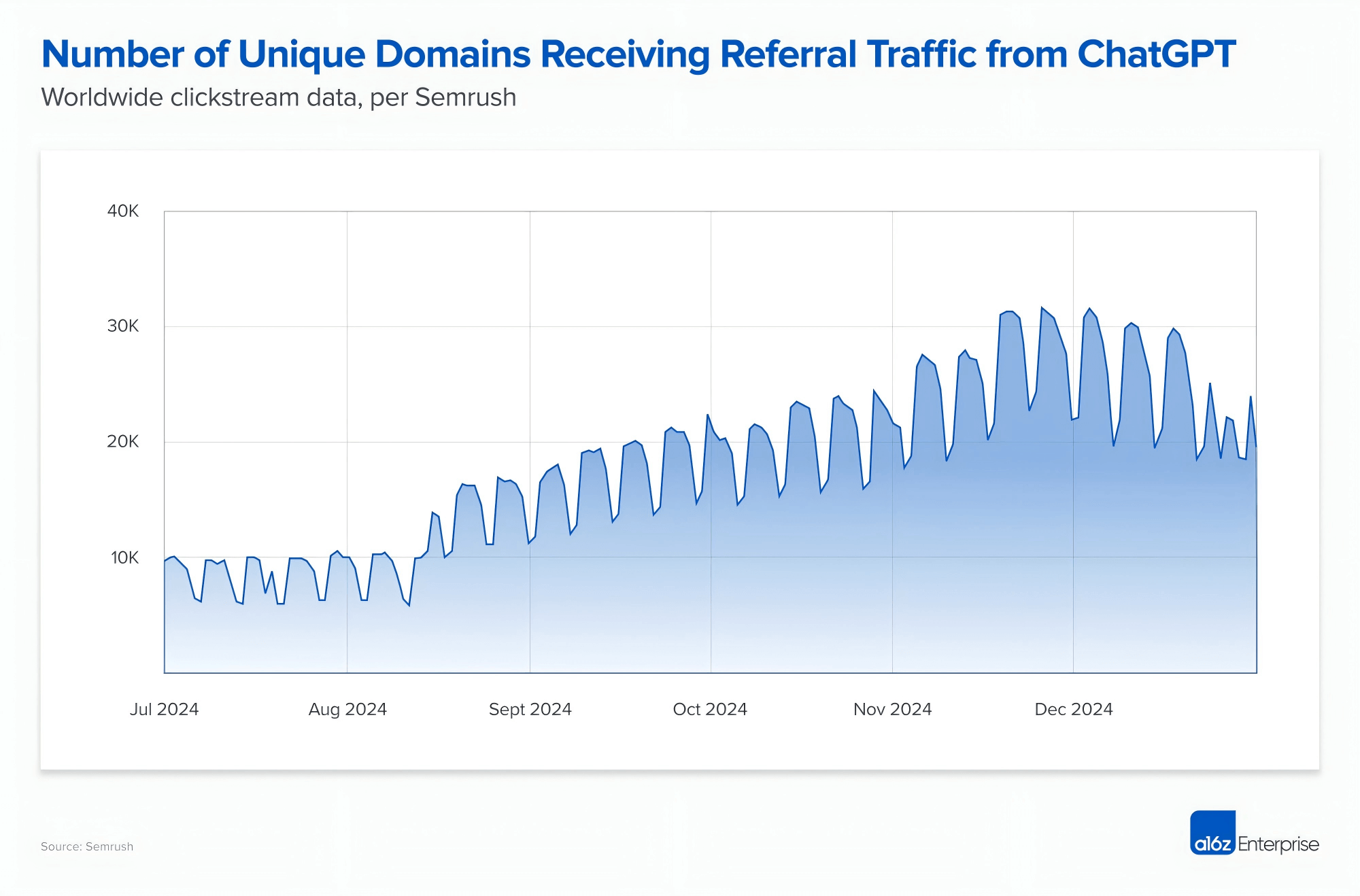

我看过太多品牌的流量曲线:SEO 还在投,首页还在争,但来自 AI 的名指(mention)与引用(citation)决定了用户第一印象。Pew 的长期追踪显示,ChatGPT 的使用渗透在持续上升,尤其是年轻人群;“找答案就问 AI”正在从尝鲜变成习惯。

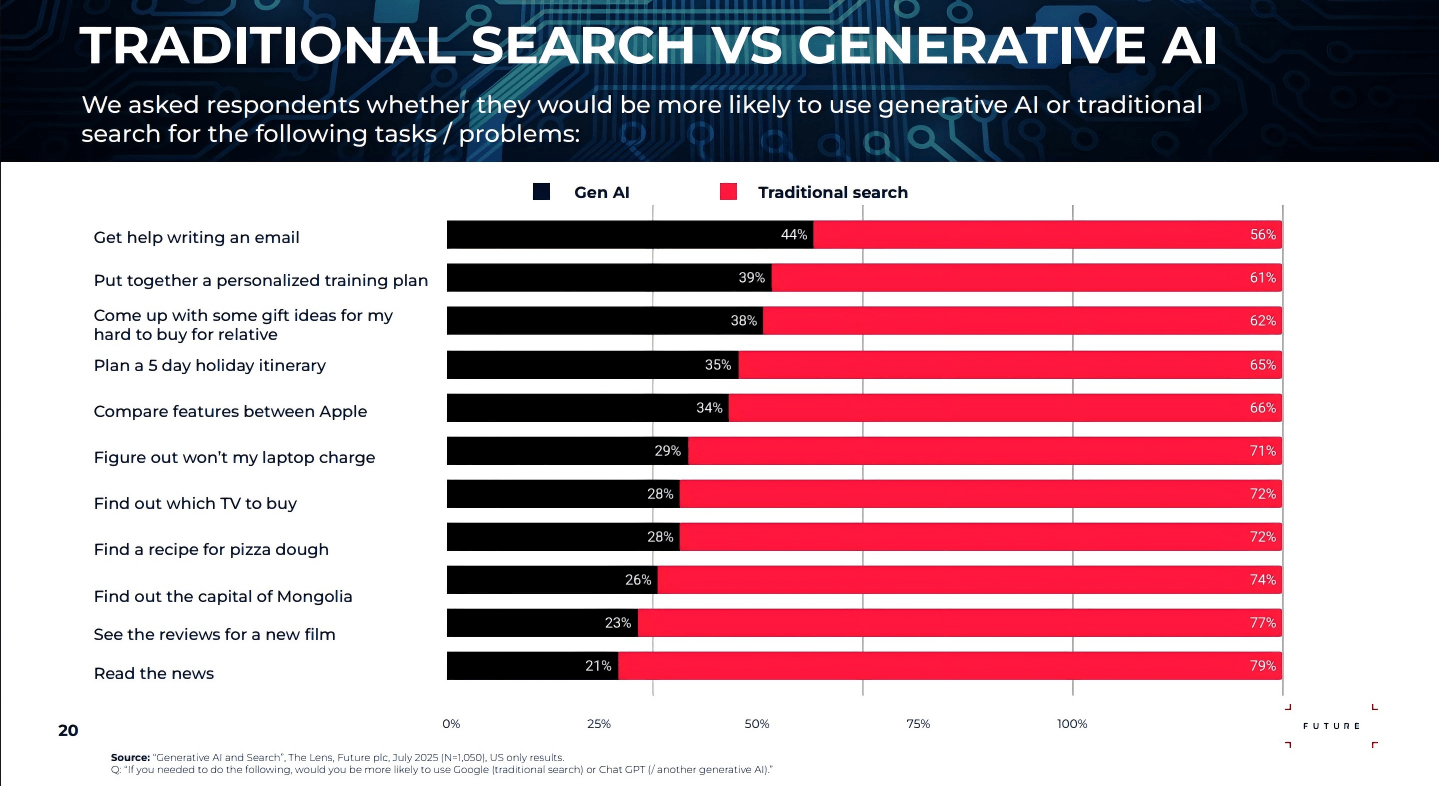

再叠一条行业侧的观察:媒体近来的消费者调研报道,显示相当比例的用户已经在某些任务上优先使用 AI 而不是传统搜索,典型如行程规划、礼物挑选、产品对比、写邮件等“需要主见”的场景。这不是谁家宣传语,而是行为迁移的早期信号。

再叠一条行业侧的观察:媒体近来的消费者调研报道,显示相当比例的用户已经在某些任务上优先使用 AI 而不是传统搜索,典型如行程规划、礼物挑选、产品对比、写邮件等

“需要主见”的场景。这不是谁家宣传语,而是行为迁移的早期信号。

这意味着什么?意味着你的网站、文章、PR、测评,不再以“是否上首页”作为终点,而要以“是否进入 AI 的证据篮子”为目标。否则,你花了很多钱生产“人能看懂”的内容,却没有把它喂给机器能理解的胃。

二、GEO 的底层逻辑:三把钥匙,别再混着用

第一把钥匙:可引用(Evidence-Ready)

AI 不会空口断言,TA需要“可溯源”的证据:权威媒体/机构页面、专家与真实用户的稳定口径、官方页面的清晰表述、客观的对比与指标。你在 PR、内容、站点上扔出去的一切,是否便于 AI 链接与引用,决定了你能不能“出现在 TA 嘴里”。这和“为人写”的文风不矛盾,但必须给机器留“抓手”——明确定义、稳定锚点、清晰表格、FAQ、对比矩阵、落地页上的规范字段。

第二把钥匙:可理解(Machine-Readable)

这不是“多装几个插件”那么简单。是把你的关键信息语义化:Schema.org/JSON-LD 的结构标注、FAQ 块、参数表、时间与地点、价格与套装、适用人群与场景、常见问题与禁忌、售后与保修、第三方背书与证据链接。注意顺序:先信息建模,再做结构化。反过来,等于给“空心”的字段上花边。

第三把钥匙:可采纳(Answer-Ready)

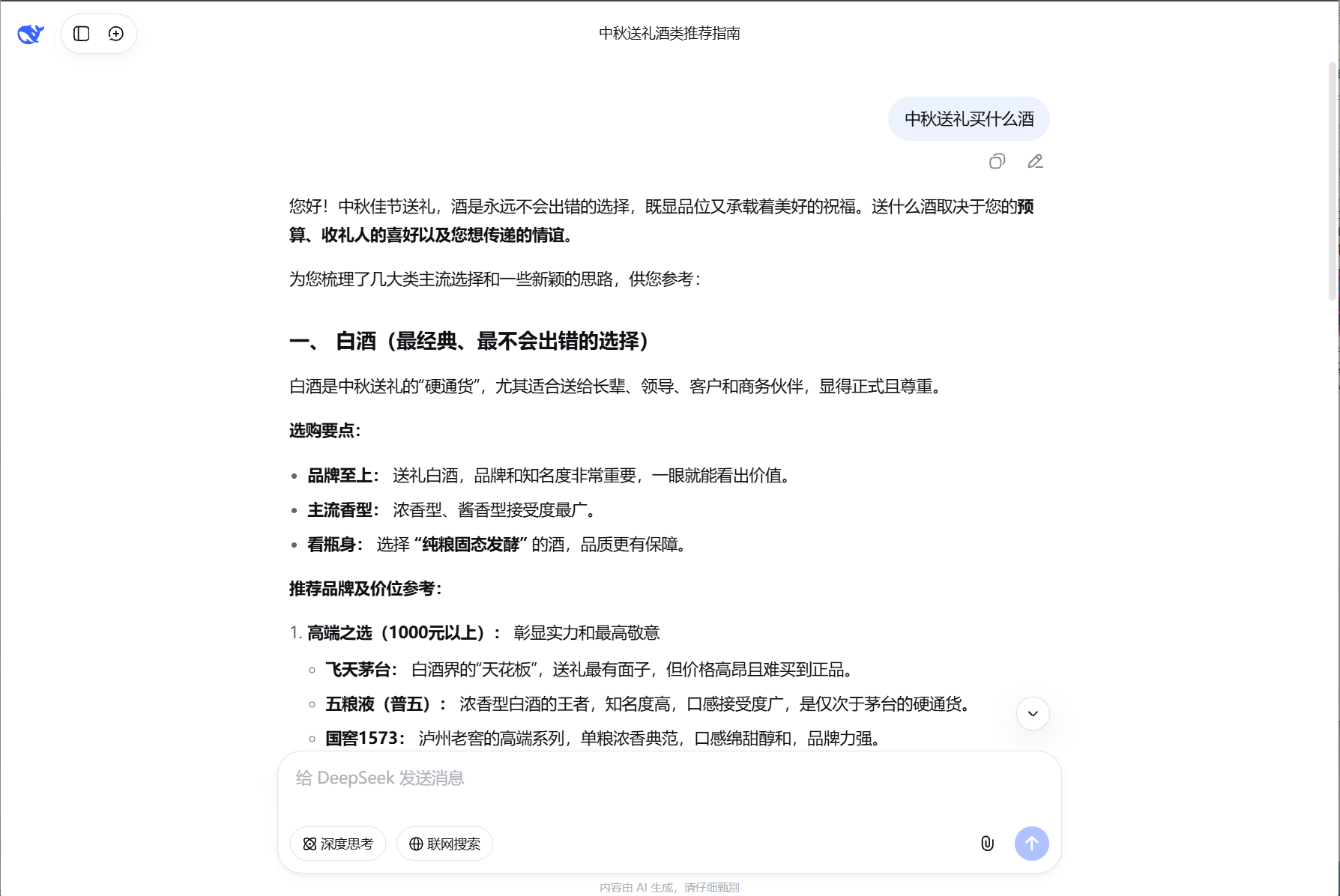

GEO 的终点不是“被抓到”,而是“被采纳进答案里”。这要求你提供可拿来就用的判断框架:场景→标准→选项→取舍→注意事项。比如“中秋送礼的白酒怎么选”,最容易进答案的内容结构是:预算档位×场合类型×酒体风格×风险提示。你把这套“可执行的提纲”写在自己官网、PR、知乎专栏、行业媒体上,AI 才会复用。Search Engine Journal 近期的 GEO 实操文章也在强调:为 AI Overviews 与多家大模型准备可消化的结构,而不是往上倒长篇故事。

一句话凝练:被看见靠证据,被听懂靠结构,被采纳靠框架。

三、为什么是“现在”要做:红利、惯性与回不去的拐点

今天做 GEO,有三重现实驱动力:

其一,早期红利。 传统 SEO 卷了二十年,规则透明,红海见血;GEO 还处在起名、落地各说各话的阶段,成本/难度与收益不对称。现在投 10 万能做到的占位,两年后可能就是 10 倍预算也撬不动的“AI 口碑”。(风险提示:别幻想速成,GEO 的粘性来自“证据网络”的复利。)

其二,用户心智的惰性。 一旦用户在 AI 里先听到某个品牌与某种评价,这条“第一句话”就会变成锚点。除非你提供了更强的反证,否则后来的内容会被系统按“不同意见”对待,而不是“主叙述”。你可以把 GEO 当成“AI 语境里的品牌公关”。

其三,生态正在实锤。 不同平台都在把“生成式答案”上到台面:Google 的 AI Overviews,微软的 Copilot,独立搜索的 Perplexity 形成了稳定用户规模与询问量;产业投资观点也在形成共识:“GEO 不是 SEO 的一个角落,而是品牌与 AI 层互动的系统”。

四、少绕弯路:把 GEO 拆成四件“能今天动手”的事

我建议你把 GEO 当作四条并行的流水线,每条线都有明确产物与检查口径。

1)答案地图(Question → Answer Map)

别再从词根与长尾词开始,而是从十个最要命的问题开始。

把“用户真会问的”分成三类:

- 可信度类:这个品牌靠谱吗?有没有坑?售后怎样?

- 对比选择类:A 和 B 怎么选?适合谁?预算多少?

- 场景决策类:中秋送礼买什么?毕业季给老师送什么?租房党买哪种?

每个问题都要产出“AI 可复用的提纲”:判断标准→选择分支→注意事项→证据链接。这不是写作文,这是给 AI 提供可直接拼接的答案骨架。这个动作,能直接提升你被“第一句话”采纳的概率。

2)证据链系统(Evidence Graph)

把你品牌关于“品质、售后、价格、口碑、案例”的所有第三方证据一次性梳理,并刻意地“洒”在机器信任的节点:

- 官方落地页:可标注字段、可引用参数;

- 媒体/垂直机构:评测、榜单、采访、白皮书;

- 专家/医生/工程师:有资质的专业意见;

- 用户评价:规模化、可溯源、可统计的真实评价;

- 行业数据:价格/销量/占比这类“硬指标”的正当来源。

这一切,必须结构化存档:给每条证据一个固定链接、标题、时间、要点、可引用段落。将它们串成证据图谱,在你的域名里建立“证据中台”,对外投喂时永远能指向稳定锚点,避免“精彩观点在截图里、AI 抓不到”这种浪费。

3)结构化投喂(Structured Feed)

把“要让机器看懂的东西”用机器喜欢的方式交出去:

- 页面层:Schema.org/JSON-LD 标注(产品、评测、FAQ、事件、人物、组织)、FAQ/How-To 模块、对比表、参数表、时效字段;

- 文稿层:标题逻辑统一(“是什么/为什么/怎么做/适合谁/不适合谁/注意事项”),表格优先于长段叙述;

- 分发层:把相同结构的内容同步到能被 AI 抽取的多点位(官网、知乎/专栏、行业媒体、学术/数据平台),并且保持口径一致。

这一步看起来“技术味”重,但它的本质是尊重机器的摄取方式。你把信息做成“营养液”,而不是“整块牛排”。

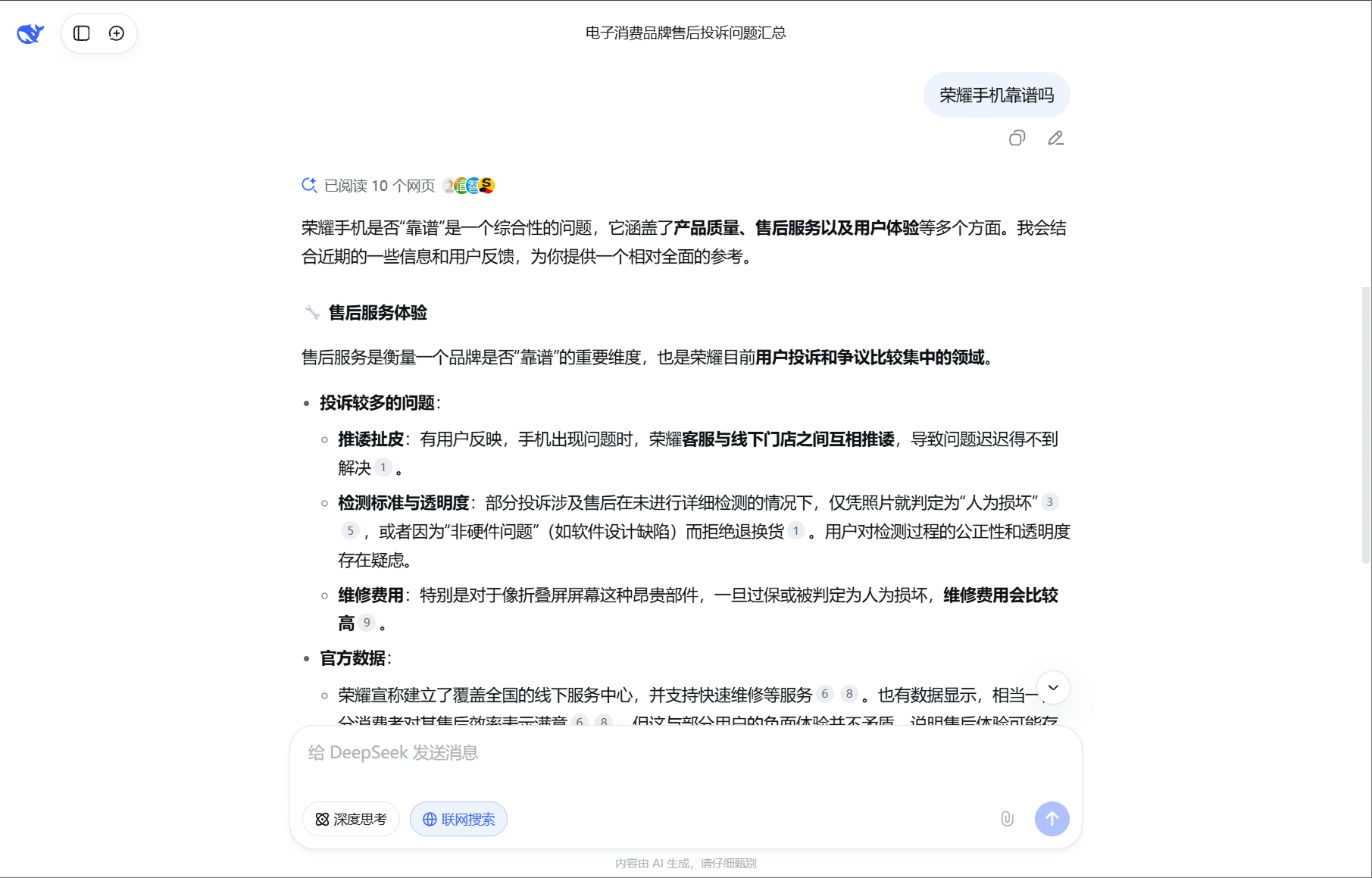

4)AI 体检与回补(AI Presence → Gap → Fix)

固定频率(比如每两周)做一次“AI 体检”:

标记“缺口”:缺提纲?缺证据?缺结构?缺近 3 个月的新信息?

然后按 RICE(影响范围/收益、信心、投入)排优先级,开冲刺单。这个闭环能保证你不迷失在“内容生产的忙碌感里”。

问同一组问题,分别在 ChatGPT、Perplexity、Gemini、Copilot、Kimi、DeepSeek 里看“有没有你”;

看“怎么评价你”:是否带偏、是否过时、是否只提竞品;

复查“引用源”:AI 是拿谁的观点在说话;

五、落地一套可执行的 GEO 项目:从 0 到 1 的 90 天

我把一个90 天的最简方案拆给你。适合预算不大但想先跑通的团队。

第 1–2 周:问题与评估

- 访谈销售/客服/渠道,列出 20 个“真实被问”的问题,缩到 10 个“要命问题”;

- 做第一次 AI 体检,截图留档,标注“出现/缺席/误读/只提竞品”;

- 快速盘点现有“证据资产”,建立证据库表(来源、链接、摘要、可引用段)。

第 3–6 周:答案骨架 + 证据链补强

- 针对 10 个问题,各写 1 篇“可采纳”的结构化专题:判断标准→选择分支→注意事项→对比矩阵→引用来源;

- 组织一次“集中释放”:官网 10 篇专题页 + 行业媒体/知乎专栏/垂直社区若干同步稿,口径一致;

- 和法务/PR 对齐“负面答复模板”:对历史负面与常见质疑形成“可引用的改进证据”。

第 7–10 周:结构化与分发

- 给 10 篇专题上 Schema/FAQ,做对比表格与参数区;

- 把“证据库”做成对外可见的**“证据索引页”**(持续更新型);

- 在英文环境同步一个“精简版”(哪怕只有 3 个核心问题),为海外模型留入口。

第 11–12 周:复测与修补

- 第二次 AI 体检:看“是否被提及/是否进入第一句话/是否引用正确”;

- 发现缺口,滚动补齐:是缺媒体锚点,还是缺专家口径,还是缺真实用户的统计口径;

- 做一份“内部复盘”,把“能复制的动作”变为规范。

这里我只强调一点:请把“证据链建设”当作主线,而不是“发了十篇文章就算完工”。当你发现 AI 的引用源多数来自第三方时就明白了:赢得别人可引的证据,才是真护城河。

六、不同类型品牌的 GEO 重点不同:别抄作业

新品牌:先抢“是什么/适合谁/不适合谁”的定义权。别急着“全面铺开”,而是选 3—5 个场景,把“判断—取舍—注意事项—证据”做深做透。

成熟品牌:先做“纠偏”,把历史负面/老口径“修正成有引用、可追溯的证据链”,再争夺“对比选择”的第一句话。

强品类/多 SKU:放弃“面面俱到”的冲动,集中在高利润/高口碑的 10 个问答位上形成“锚点效应”,其他 SKU 挂靠。

出海或双语:哪怕英文能力一般,也要做一个“英文证据索引页”:FAQ、参数、保修、媒体、用户评价的英文锚点;否则海外模型“看不见你”,你国内讲得再好也白搭。

七、常见误区,我见一个打一个

误区一:把 GEO 当“新瓶装旧酒”。

只是把 SEO 的词表换个名字,一头热去做“长尾 GEO 词”。这没用。GEO 的单位不是“词”,是“能被复用的答案骨架”。

误区二:把生成式平台当“发布渠道”。

去某平台“发一篇 AI 会看到的文章”就以为喂到了。真正的投喂,是让全网多个可鉴别的锚点指向一致结论。

误区三:摆烂式“用户评价”。

随手截几张图、抄几条评论,机器根本不会引用。你需要规模化、可核验、可统计的评价池,最好能按“场景/人群/风险点”做聚合描述。

误区四:只盯一家模型。

ChatGPT 没提你,不代表 Perplexity/Gemini 也不提你。不同生态的“证据喜好”不一样,多点铺路更现实。行业文章也在提示:要针对 AI Overviews 与多模型差异优化投喂形式。

误区五:把数据当装饰。

数据不是“显得专业”的道具,而是“让 AI 有胆量把你说成正确答案”的底气。引用就引用查得到的来源,不编。

八、对齐预期:怎么衡量“GEO 做得好不好”

不要只看“自然搜索流量”。那是 SEO 时代的仪表盘。

我给你一套更贴近 GEO 的衡量方式:

- Presence(在场):在 6 个主流模型里,针对 10 个关键问题,你被提到/不被提到?在第一段/第二段/尾段?

- Citation(引用源):AI 说你时,引用了谁?是你可控的锚点,还是第三方?引用是否过时?

- Sentiment(情感倾向):第一句话的态度是“推荐/中性/谨慎/不建议”?负面点来自哪里?

- Completeness(完整度):你希望被提到的 5 个卖点,AI 实际用到了几个?

- Comparability(对比胜率):在 A vs B 的问答里,你被推荐的概率与理由是什么?

- Time-to-Fix(修复周期):从发现缺口到补齐证据再到 AI 更新口径,平均要多久?

这套指标能拉住管理层的耐心,因为它让“花了钱但没涨 UV”这种焦虑有逻辑可解释。它也呼应了越来越多行业观察:GEO 的成功不等同于点击量,而是等同于被 AI 影响的决策——“点击与影响”正在脱钩。

九、组织与预算:别把 GEO 只丢给 SEO

如果你把 GEO 交给“内容外包+SEO 小组”,十有八九会做成“更复杂的 SEO”。我更推荐跨职能小队:

- Owner:对业务负责的增长/市场负责人(不是写字最多的人);

- 内容/PR:能拿下“可被引用”的媒体与专家位;

- 产品/售后:提供“参数/保修/禁忌/限制”的硬信息;

- 数据/工程:把结构化做实、让证据库可溯源;

- 法务:把“历史负面/纠纷/风险提示”的口径规范化,避免 AI 抓到“自相矛盾”。

预算不是决定成败的第一因素,节奏与坚持才是。

硬成本优先级:证据获取(媒体/专家/第三方检测)>结构化与工程>内容产出数量。

记住:证据是资产,文章是消耗品。

起步预算:≈ 10–30 万人民币,90 天把“答案地图+证据链+结构化基础+体检回路”搭起来;

滚动预算:每季度 10–20 万,做“证据与结构”的更新,盯“纠偏与对比胜率”;

十、三个 mini-案例,看看“第一句话”怎么被改写

案例 1:一款主打“送礼”的白酒

初始体检:AI 在“中秋送礼买什么酒”里不提这个品牌,只提“国民认知最高”的几位;

动作:

- 把“预算 300/500/800/1000+ × 场合(亲友/商务/长辈)× 风味(浓/酱/清)× 风险(假酒/过度包装/酒桌礼仪)”做成表格;

- 在官网/垂直媒体/知乎专栏同步“判断—取舍—注意”的骨架,并附权威来源与礼仪资料;

- 邀请两位品酒师与一位电商平台类目编辑给出“可引用的口径”;

复测:两个月后,“预算 500—800 商务礼”分支中开始被点名,并在某些模型里进入第二段。

——启示:不要妄想从 0 直冲“第一句话”,先把“可被采纳的某个分支”做深。

案例 2:一个独立站做“quirky gifts”

初始体检:“quirky gift ideas for Christmas”全是大平台榜单;

动作:

- 把“送礼人群(同事/伴侣/长辈/孩子)× 情绪目的(搞笑开场/缓解压力/收藏展示)× 价格区间”做成可复用模板;

- 专门做“不适合谁/哪些场景会踩雷”的反向提示,附用户差评的“聚类总结”(可引用统计口径);

- 在多平台生成一致结构的英文锚点;

复测:节日前两周,“quirky gift ideas for coworkers under $30”分支开始稳定出现,并引用了自家“不可踩雷提示”段落。

——启示:负面与风险提示不是自黑,是 AI 采纳你作为“成熟答案”的关键。

案例 3:一个电子消费品牌的“售后争议”

初始体检:问“XX 品牌靠谱吗”,AI 的第一句话是“过去几年被投诉售后慢”;

动作:

- 把售后政策更新、响应时效、第三方抽检、返修率、客服满意度的真实数字,做成“时间线+指标对比”;

- 邀请两家垂直媒体做“售后体验观察”,可引用的“流程评分”上线;

- 把“过去的问题—现在的改进—仍在整改的点”一次说清;

复测:一个季度后,第一句话变成“过去几年因售后受质疑,但近一年已在响应时效与换新政策上改进,适合注重性价比的用户,重度玩家仍建议关注售后网点密度”。

——启示:你得承认过去,AI 才敢承认现在。

十一、和老板怎么聊:这笔钱到底花在了哪里

用人话说 GEO 的产出:

- 短期:你会在 AI 里“被看见”,并且“被更准确地描述”;

- 中期:在关键分支(预算×场景×目的)的推荐胜率提高;

- 长期:你关于这个品类的“定义权”会更稳,你的“证据网络”会变厚,别人很难把你从 AI 的惯性里拔掉。

把这三层拆给老板,结合“Presence/Citation/Sentiment/Comparability/Time-to-Fix”的指标看,每个季度都能讲清楚“做对了什么,还差什么”。

十二、一些你可能会问的问题(我替你问了,也替你答了)

Q:GEO 是不是“下一代 SEO”?

A:别这么想。SEO 的主目标是页面排名,GEO 的主目标是答案采纳。方法论有重叠(比如高质量内容、技术规范),但评价标准与组织协作完全不同。行业文章对 GEO 的界定也越来越清晰——它就是为生成式引擎出现而生。

Q:我们要不要把预算都投在 ChatGPT?

A:不要。多模型并举更现实;不同平台的证据偏好不同。你要做的是统一口径、分发到多点,而不是单押一个平台。

Q:GEO 的“黑科技”在哪里?

A:黑科技不在“写作”,在证据的组织。谁把证据做成机器最爱吃的形状,谁就有耐心与复利。工程能力只占 30%,内容与公关的组织力占 70%。

Q:有没有一个行业权威把 GEO 盖章?

A:这本身就是新战场,各路从业者都在给它做定义与方法论。你可以参考风投与行业观察对 GEO 的定位——它不只是流量工具,而是品牌与 AI 层的关系管理系统。

Q:数据怎么引用才稳妥?

A:只用可追溯来源,并标注时间。关于“AI 搜索替代率、使用渗透”这类社会性数据,不同调查会给出不同数字,但趋势是一致的:使用在上升,行为在迁移。你可以引用公开调查的方向性结论,别用“绝对断言”。

结尾:把“第一句话”当成你的北极星

品牌的最终竞争,不是“谁发得多”,而是“谁定义了别人怎么说你”。

在 AI 时代,这句定义往往来自一个看似不起眼的问答:

“这个东西适不适合我?”

“我应该怎么买?”

“这两个,选哪个?”

当你认真地把这三件事做好——答案地图、证据链系统、结构化投喂——你会发现,AI 的态度在变,用户的犹豫在减少,团队的协作在对齐。你也会明白,GEO 不是噱头,它是入口迁移后的常识。

最后给你一个极简清单,明天就能动手——

- 选 10 个“要命问题”,写出“判断—取舍—注意—证据”的可采纳框架;

- 建一个证据索引页,把媒体/专家/用户/参数/保修全部做成可引用锚点;

- 给核心页面上 Schema/FAQ/对比表;

- 两周一次 AI 体检,用 RICE 排优先级回补;

- 用 存在/引用/情感/可比性/修复时间 讲清楚复利与进展。

当你的团队三个月后回看,会惊讶于一件事:你们并没有“发更多”,却更经常被说到、更容易被相信。这,就是 GEO 的意义。

参考与延伸阅读(文中择要引用)

Search Engine Land:什么是生成式引擎优化(GEO)?(定义与范围)。

Search Engine Journal:如何在 GEO 取胜 / 2025 年实践建议(面向 AI Overviews 与多模型的投喂策略)。

Pew Research:ChatGPT 使用渗透趋势(方向性参考,年轻人群上升明显)。

Tom’s Guide:用户在部分任务中改用 AI 而非传统搜索的调研报道(行为迁移信号)。

Andreessen Horowitz:GEO 是品牌与 AI 层关系的“系统化管理”(战略视角)。