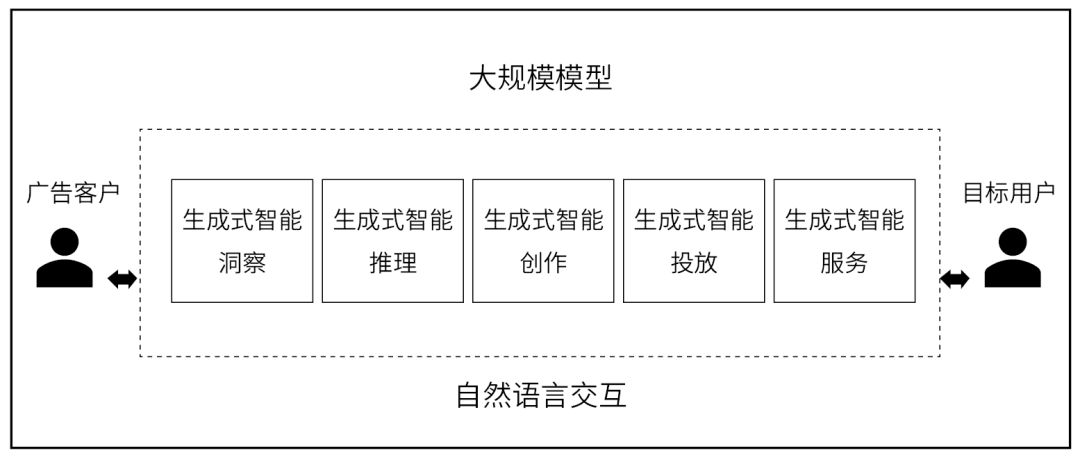

生成式引擎优化(Generative Engine Optimization, GEO)指利用生成式人工智能模型来提升内容在 AI 驱动的搜索/推荐引擎中的可见性和引用率,被视为继传统搜索引擎优化(SEO)之后的新一代优化策略。下面将从技术成熟度与研究方向、市场应用落地、代表性企业与平台、政策监管环境以及发展趋势与潜力五个方面,比较中国与美国在 GEO 领域的发展差异。

1. 技术成熟度与研究方向

中国:中国的 GEO 技术依托于本土大模型和搜索引擎的快速发展。百度作为中国搜索市场的主导者,正大力推动“生成式 AI × 搜索”的深度融合,构建生成式搜索框架,并在结果页中整合 AI 问答、自动内容生成等功能。与此同时,奇虎 360、昆仑万维等也陆续推出生成式 AI 搜索产品,意在抢占新入口。除搜索厂商外,新兴大模型公司(如字节跳动的“豆包”、清华系智谱 AI 的清言等)也直接切入搜索相关场景,凭借中文语义理解与内容生成的优势参与竞争。学研层面,国内开始系统化讨论 GEO 方法论,例如 2025 年北大举办的 GEO 研讨会提出了面向中文语境的优化框架。总体而言,中国在生成式搜索与内容优化技术上起步迅速,研究重点放在中文语义、多模态生成以及黑箱优化等方向。

美国:美国在 GEO 相关技术上起步更早且研发基础雄厚。OpenAI 推出的 ChatGPT 迅速成为全球级应用,带动大型语言模型(LLM)成为新的信息入口。微软将 GPT 能力并入 Bing 推出对话式搜索,谷歌则以 Gemini 与 SGE(Search Generative Experience)在搜索中引入生成式摘要,促使搜索范式从“给链接”转向“给答案”。学界方面,普林斯顿等机构在 2023 年正式提出“生成式引擎优化(GEO)”概念,并于 2024 年发表相关研究,提出黑箱优化框架和评估基准,帮助内容创作者提升其内容在生成式引擎响应中的可见性。整体来看,美国的 GEO 技术更为成熟,研究方向覆盖生成式搜索算法、内容结构化标注与权威性提升等,强调通过可信证据与清晰结构提高 AI 回答中的“被选中”概率。

2. 市场应用与落地情况

中国:生成式 AI 在多个行业场景加速落地,为搜索与内容分发带来明显变化。

电商领域:淘宝灰度测试对话式“AI 万能搜”,用户以口语化提问即可获得包含商品链接、测评视频与购买指南的多维答案;面向企业采购的智能搜索可通过自然语言交互自动理解需求、调研市场并给出推荐,显著降低决策成本。

内容营销:头部营销科技公司与服务商将 GEO 纳入标准方法论,通过 AI 批量生成多模态内容、统一证据与结构,持续优化在各大 AI 平台中的可见度与引用率。

社交媒体与社区:抖音等平台在搜索与推荐中引入大模型;知乎、小红书等社区因汇聚大量高质量 UGC,逐渐成为 AI 回答的重要信息源,品牌方开始主动“供给可被机器理解的内容”。

媒体出版:传统媒体尝试以 AI 辅助生成快讯/简报,并优化文章结构与数据标注,以便更易被智能摘要引用;在“AI 摘要时代”,媒体探索与平台合作分发与内容付费的结合路径。

美国:各行各业围绕 GEO 的应用同样活跃,且更偏向市场自发推动。

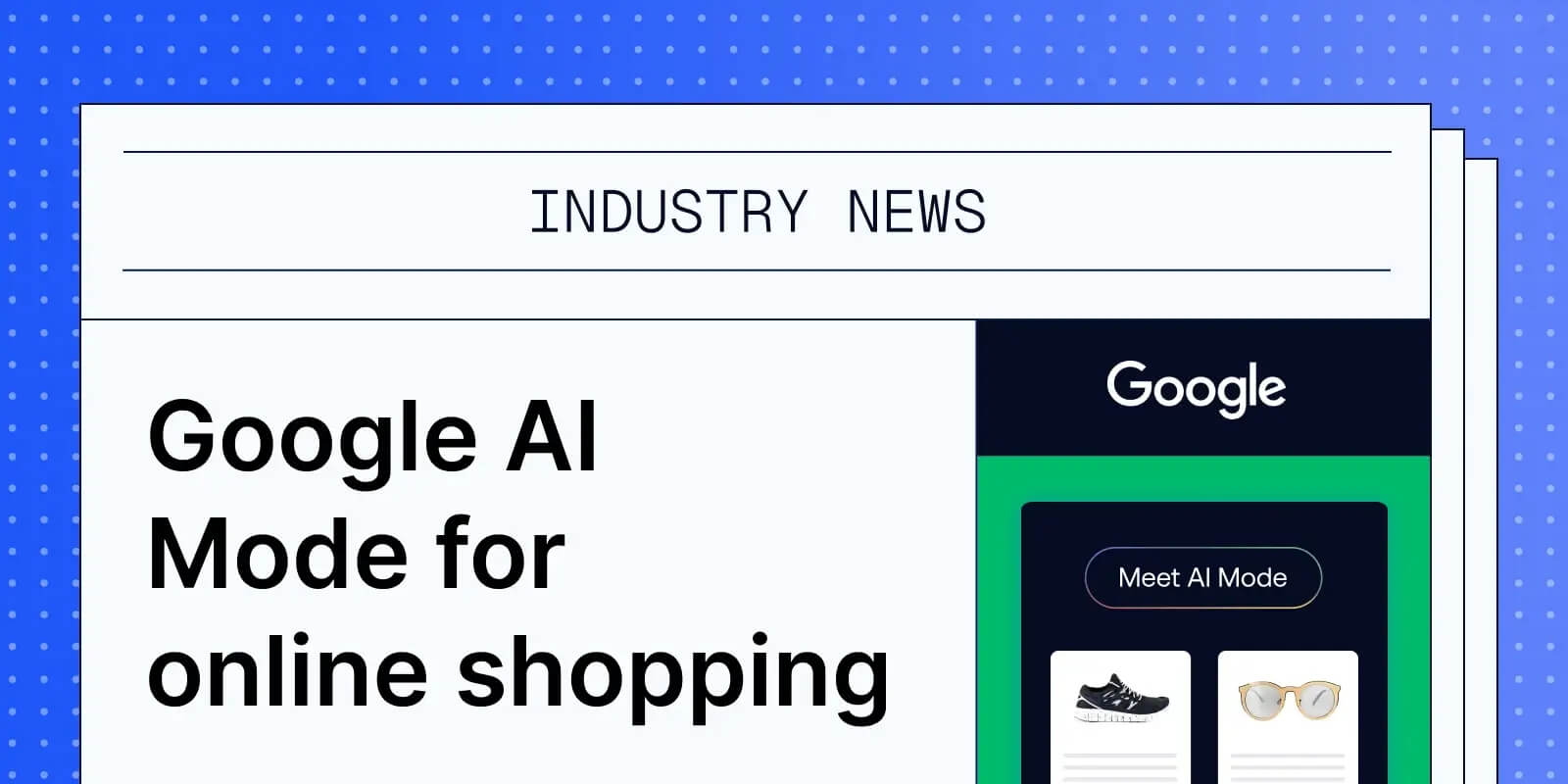

搜索引擎与电商:谷歌与微软将生成式能力嵌入购物搜索,提供对话式比选和购买建议。节日季数据表明,来自 AI 推荐的零售站点流量呈数倍至十倍级增长,验证了生成式搜索在导流上的潜力。

内容营销与 SEO:HubSpot、Salesforce 等平台将 GPT 嵌入内容与 CRM 工作流,自动生成博客、邮件与元标签,使“AI+SEO”成为团队标配。

问答社区与专业搜索:Perplexity 等 AI 问答搜索以“可溯源引用”为特色,在技术、法律等垂直领域受到青睐;StackExchange、Reddit 等知识社区也出现 AI 助手,提升知识检索与整合效率。

社交媒体与分发:Instagram、TikTok 等试验 AI 生成个性化推荐和广告素材;媒体出版机构探索与搜索引擎的 AI 摘要共生模式,在被引用的同时保留来源以维持合理流量回流。

3. 代表性企业与平台

中国:

百度:通过“文心一言 + 搜索”的深度融合输出带来源的 AI 答案,并试探“智能体广告”等新模式,以答案直达服务。

字节跳动:依托推荐与内容生态,在抖音、今日头条等产品中落地对话式搜索能力,同时以平台化方式向外开放大模型能力,支持第三方做内容优化。

阿里巴巴:在零售与企业服务两端推进“AI 导购/搜索”,配合行业大模型与智能客服,打通从内容到转化的链路。

其他参与者:360、昆仑万维在搜索侧发力;智谱、商汤、DeepSeek 等持续推出问答机器人或垂直 AI 搜索;蓝色光标、优矩博联、PureblueAI 清蓝等营销科技公司为品牌提供端到端 GEO 服务方案。整体呈现“平台主导 + 专业服务共振”的生态。

美国:

谷歌(Google):以 SGE 与 Gemini 改造搜索体验,强化复杂问答与购物搜索“AI 概览”;同步更新站长指南,鼓励网站提供结构化数据与高质量内容,便于 AI 正确抽取与引用。

微软(Microsoft)与 OpenAI:必应整合 GPT-4 打造聊天式搜索,并以插件/接口生态让第三方内容被直接调用;ChatGPT 持续增强联网、引用与网页调用能力,逐渐成为“答案引擎”。

营销与内容平台:将生成式能力嵌入营销与客服流程,显著降低中小企业的 GEO 使用门槛。

创新搜索服务:在专业或垂直领域探索“可追溯引用 + 高效检索”的差异化路径;Reddit、Stack Overflow 等内容平台在“向模型收费/开放 API”与“保护社区价值”之间寻找平衡。

4. 政策与监管环境

中国:在 GEO 相关监管上走在全球前列。2023 年发布的《生成式人工智能服务管理暂行办法》为面向公众的 AIGC 服务设定合规底线,强调内容合法合规、显著标识与安全评估,并与《算法推荐管理规定》《深度合成管理规定》形成配套。整体思路是“鼓励创新、守住底线”,特别关注 AI 幻觉、偏见与信息安全,为产业化落地提供可预期的制度环境。

美国:目前尚无专门针对 GEO 的联邦级成文法规,主要依托现有广告、反欺诈与版权法律框架,辅以行业自律与平台政策。白宫倡导“负责任 AI”,若干州探索“数字水印/显著标注”等制度;大型平台更新搜索与内容政策,强调“对用户有帮助的 AI 内容不一刀切视为违规”,同时对低质、刷量与操纵行为予以惩戒。围绕版权分配、透明度与隐私的讨论持续升温,未来可能通过行业标准与反垄断执法间接塑形 GEO 生态。

5. 发展趋势与潜力

中国:预计将保持“高速增长 + 监管引导”的态势。巨头与初创持续加码,垂直行业模型与专用 GEO 方案不断涌现;年轻用户愈发习惯“让 AI 给答案”,将倒逼内容方强化结构化表达与证据供给;版权、数据与可信 AI 的制度配套逐步完善。综合人口与数据红利、平台生态与政策确定性,中国在“多引擎、多场景”下有望形成具有全球影响力的 GEO 应用范式。

美国:技术迭代与市场拉动将持续共振。谷歌、OpenAI、Anthropic 等在模型与搜索算法上持续减幻觉、强引用、提可溯性;来自 AI 推荐/摘要的流量占比快速上升,GEO 在企业营销预算中的权重要继续提高;用户愈发习惯以 AI 概览作为决策参考,内容方将通过结构化数据与官方 API 提升“被选中”概率。行业层面或将通过标准化与平台协作,推动“可度量、可经营的 GEO”。

核心差异对比(表)

| 比较维度 | 中国 | 美国 |

| 技术成熟度与研究 | 以本土大模型赋能 AI 搜索,百度等加速将 LLM 融入产品;学界提出面向中文场景的 GEO 方法论。整体快速追赶,侧重中文语义与多模态优化。 | 谷歌、微软率先落地生成式搜索;Princeton 等提出 GEO 学术框架,更强调“可信引用 + 结构化”的方法路径。 |

| 市场应用与落地 | 电商“AI 导购”与企业智能搜索并进;营销服务商规模化生产“可被机器理解”的内容;社区内容成为 AI 回答的重要证据池。 | 搜索与购物深度融合,AI 导流效果显著;“AI+SEO”工具成为团队标配;新兴问答搜索崛起,流程更专业化。 |

| 代表性企业与平台 | 百度、阿里、字节;360、昆仑;智谱、商汤、DeepSeek;蓝色光标、优矩博联、PureblueAI 清蓝等服务商共振。 | 谷歌(SGE/Gemini)、微软 + OpenAI(Bing/ChatGPT);HubSpot、Salesforce 等降低中小企业使用门槛;Perplexity 等探索差异化搜索。 |

| 政策与监管环境 | 主动监管,较早出台 AIGC 专项规则,强调标识、合规与安全;在“鼓励创新”与“守住底线”之间求平衡。 | 监管相对宽松,依靠既有法律与平台政策;就版权、透明度与隐私展开持续博弈,逐步走向行业标准化。 |

| 发展趋势与潜力 | 多平台多模型并进,垂直行业 GEO 方案加速;用户习惯迁移推动“证据供给与结构化表达”;制度环境逐步完善。 | 技术与市场双轮驱动,AI 流量占比抬升;预算结构向 GEO 倾斜;标准化与协作推进“可度量的 GEO 经营”。 |

参考文献

1. Adjust 博客,《大语言模型和移动广告的未来》

2. 腾讯新闻,《中国生成式引擎优化(GEO)市场分析:领先企业格局与未来趋势》

3. 维基百科,《生成式引擎优化》

4. Phoenix 科技,《“GEO 生成式引擎优化:挑战与机遇”研讨会顺利举行》

5. GEO Strategy Pro,《GEO, the Next SEO: Why Your Brand Needs to Adapt Now》

6. 证券时报,《淘宝上线图搜“AI 找低价”,AI 电商加速落地》

7. White & Case,《AI Watch: 美国的 AI 监管追踪》

8. Google Developers,《Google 对 AI 生成内容的搜索指南》